|

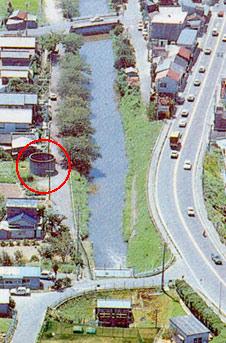

元杁樋門(もといりひもん)のすぐ下流、堀川(庄内用水)の東岸に大きな井戸(いど)があります。

直径6m、井筒(いづつ、井戸の地上の部分)の高さ3mというジャンボサイズ。名古屋でいちばん大きな井戸でしょう。

| |

昔、名古屋の北部や西南部は一面の田になっていて、米が作られていました。米作りには水が欠かせません。これらの広い田には、三階橋(さんがいばし)で堀川と分かれて流れている庄内用水(しょうないようすい)から水が送られていました。しかし、年によっては晴天が続き水不足になることもありました。

第二次世界大戦のあと、日本は非常に食べものが不足していました。また昭和22年(1947)には雨がふらず大かんばつになりました。米作りにもっとも大切な水を少しでもたくさん流すため、よく年の昭和23年(1948)に瀬古(せこ)の井戸がほられ、庄内用水を流れる水を増やすのに使われました。当時は井戸の横にポンプ小屋が建っており、井戸からくんだ水を、庄内用水に流していました。

たくさんの水がわきだすように大きな直径にし、庄内川の堤防(ていぼう)が切れても、土で井戸がうまらないように井筒が高くつくられたといわれています。

(CD 堀川ミュージアムより)

|

|

| |